週記2025/01-2 (1月6日~1月12日)

最近、職場の昼休みの時間を使って机の上のものをスケッチしている。ハイユニ3Bと練り消しを使いつつ、無印の文庫本ノート(週記2024/12-2参照)に描き込む。影の付け方とかは後でいいので、とりあえずまともに形をとれるようにしたい。

読んだ本

今週読んだ本は、以下の4冊。

◆『批評の歩き方』赤井浩太、松田樹

◆『批評の教室』北村紗衣

◆『〈弱さ〉から読み解く韓国現代文学』小山内園子

◆『講談最前線』瀧口雅仁

行った配信

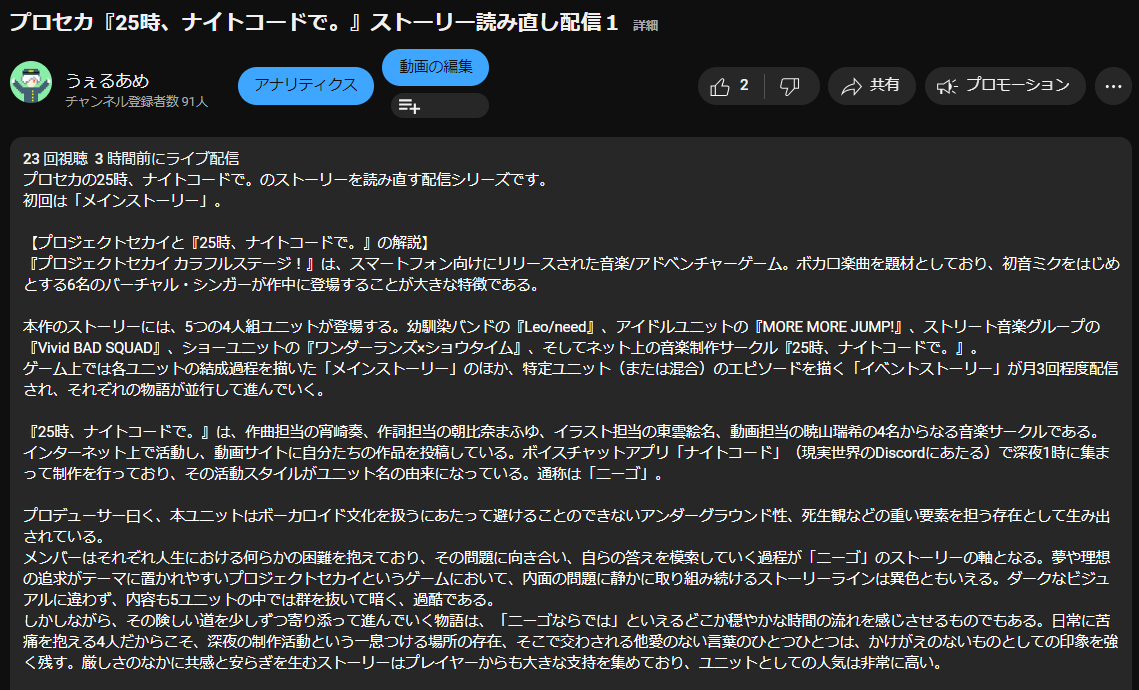

今週行った配信は、好きなもの紹介配信、タイピングスコア狙い配信、タイピング定期配信、プロセカニーゴストーリー再読配信の4本。

プロセカのストーリー再読配信は、今後も長いスパンで続けていく予定だ。

今回読んだのは、ユニット『25時、ナイトコードで。』のメインストーリー。 このストーリーの感想としては、田原夕さんの記事『「消えたい」の解釈を拒絶する:プロジェクトセカイ「25時、ナイトコードで。」について』が秀逸だと思っている。メインストーリーは明らかに、人と人とが通じ合う物語ではない。分かり合えず、すれ違いが消えないまま、それでも何か新しいものを得るストーリーだ。自殺しようとしている人にできることなど、もとよりそれしかないと思う。

ちなみに概要欄にはニーゴを紹介するために自分で書き上げた文章を載せてある。最悪これだけ読んでくれれば配信は見なくてもいい。

SASUKE動画

最近、SASUKEの公式YouTubeをよく見ている。年末のSASUKE2024の放送を見て久しぶりに興味を持ったのがきっかけだ。

近年のSASUKEはTVを飛び出してYouTubeでの積極的な発信を続けており、現在チャンネルには多くの動画が投稿されている。第1回大会から第40回大会までの40本のプレイバック映像も存在しており、順に見ていくと歴史が感じられて楽しい(私はこの1~2週間で全部見た)。

またチャンネルには番組映像だけでなく、常連選手にスポットを当てた特別企画もある。そこではさまざまなトークを通して、各選手の性格、関係性、考えていることなど、それぞれの個性が浮かび上がってくる。マニアがSASUKEをより楽しく見るための番組側の計らいだろう。

ちなみに自分の好きな選手は佐藤惇、日置将士、宮岡良丞。優しいお兄さんが好きなのかもしれない。

この企画動画のひとつに、常連選手に「嫌いなエリア」を発表してもらう名物シリーズがある。選手の自宅にインタビュアーが訪れ、プレイしていて嫌だと感じるエリアとその理由を1位から5位までのランキング形式で聞いて回る企画だ。

軽量選手がタックルやバックストリームといったフィジカル種目の辛さを語っていたり、森本選手がFINALのサーモンラダーの邪悪さを2ndのサーモンラダーと比較して説明したり、フライングバーが複数人から「毎回たまたまできてるだけ」「落ちてる人あんまり居ないけどそんなわけなさすぎる」と文句を言われていたり、選手目線で様々なエリアの難しさを知ることができて興味深い。

そんな中で印象的だったのは、又地選手が嫌いなエリアランキングの第2位に「クリフハンガー」を挙げていたことだ。約3cmの突起を掴んで指の力だけで進む、3rdステージの難関エリアである。

又地選手といえば身軽でぶらさがり力に長け、特に3rdステージのグリップ系エリアで抜群の安定感を発揮してきた選手だ。当然クリフハンガーも3戦3勝と非常に得意としており、第36回大会ではジャンプ後の瞬間を片手が外れた状態で耐えきる怪物じみたプレイを見せたこともある。だからこの回答は、率直に言えば意外だった。

そんな又地選手がクリフハンガーを嫌う理由は単純。「痛すぎるから」。

練習するたび、指が擦れて痛む。一回やるだけなら平気でも、繰り返しているとどんどん痛みが蓄積してくる。そうした練習時の辛さを語り続け、挙句の果てには「やらなきゃダメだからやってるだけ(赤字テロップ)」と身も蓋もないことを言い始める始末だ。

しかし私はこの一言に、競技をやる人間の何たるかを見たような気がする。

もちろん第一には、SASUKEの常連選手はSASUKEが好きで仕方がないからこそあそこまでの実力を手に入れている。クリフハンガーにしても、漆原選手や森本選手といった他の得意選手は「好きなエリア」として名前を挙げており、その根源的な楽しさが高いパフォーマンスのひとつの原動力になりうるのは間違いない。

しかし、それ一本で長期間の練習が続くわけはない。それにSASUKEは多種多様なエリアで構成されるから、あまりやりたくないものも突破しなければならない。むしろ楽しくないときでも、楽しくないことでも、それを当たり前のこととしてできてしまうからこそ、常連は常連たりうるのではないか。「変態になったかのようにトレーニングを積まないと本番のクリフハンガーでクリアできない」「あれをクリアできる人は変態なんだなと思う」となぜか他人事のように語る言葉の裏には、もはや安易な根性論の通用する領域を超え、価値体系が根本から狂ってしまった人間たちの誇らしい姿が見え隠れする。

同じくクリフハンガーを嫌いなエリアに挙げた日置選手も、「クリフはめちゃめちゃ痛くなる」とその練習の難しさを語っている。「ちょっと見てる方やってごらんなさいよこれ!テーブルにダーンって思いっきり!!」とカメラに向かって熱のこもった様子で語る日置選手。しかしそんな彼も、毎回自宅のセットでそのクリフの練習を重ね、跳べるように準備をした上で本番に臨んでいる。

好きな種目を極めるだけでなく、そうでもない種目も入念に準備する。なんでこんなことをしなくちゃならないんだと毒づきながら、それでもやらないという選択肢を自然と捨てて練習し続ける。そんなトレーニングの過程に思いを馳せると、これからのSASUKEもより楽しく見られそうな気がする。

e-typing元気ワードチャレンジ

又地選手を見習って、私も「やらなきゃダメ」なタイピング種目をやる。『e-typing』だ。

e-typingは、国内最大級のユーザーを抱えるタイピング練習サイトである。モードのひとつである「腕試しレベルチェック」は毎週ワードセットが入れ替わり、毎週何千人ものユーザーがランキングに参加して競い合う。現代タイピング界においてはもっとも広く使われる実力指標でもある。

ただこのe-typing、上級者になるほどそのろくでもないゲーム性が牙をむき始める。ガチ勢向けでないものをガチ勢が無理矢理使おうとした結果、ひずみが生まれてしまっているといってもいい。

まずこのゲームの最大の特徴として、「ワードが表示された瞬間にタイム計測が始まる」という仕様の存在がある。これは1文字目を認識し、打ち始めるまでの反射速度がタイムに含まれることを意味する。この時間は、慣れた人ならおおよそ0.5秒前後に収まる。

しかし、このたった0.5秒が大問題なのである。というのも、真面目にこのゲームの上位を狙うプレイヤーであれば、1秒間に10打以上のペースで文字をタイピングできる水準にある。そうなると当然、文字と文字の間で消費する時間は0.1秒にも満たない。十数打の短いワードであれば、1秒程度もあれば入力が完了する計算になる。このレベルのスピード勝負になってくると、0.5秒という最初の固定ダメージはもはやまったく無視できない数字になる。この時間を削れるかどうかが、最終的にスコアに非常に大きな影響を及ぼしてくるのだ。

このため、プレイヤーは素の打鍵速度が高速になればなるほど、この打鍵外の要素とも真剣に向き合うようになる。1文字目の反応速度を計測するニッチなブラウザ拡張機能も存在しており、ほとんどの上級者がその数字に基づいて自分の状態を定量的に把握している。最初だけローマ字部分を見る方法を身に着ける、目線や位置を調整して最適なものにする、果てはこのためだけにモニターを高性能なものに買い替えるなど、それぞれが対策を積み重ね、0.4秒台・0.3秒台を目指していく。「初速を上げる13の方法」という記事を見れば、たかが1文字目を打つためにどれだけ我々が工夫を強いられているかがよく分かるだろう。

加えて、e-typingは打鍵ミスによるペナルティの大きなゲームである。スコアの計算式は、(速度[打/分])×(正確率^3)。基本的には速度の値がそのままスコアになる仕様であるが、正確率(99%なら0.99)が3乗された上で掛けられるため、ミスが重なるとスコアに大きな打撃を与えることとなる。このため、プレイヤーはなるべく打鍵が崩れないように走り抜けなければならない。たとえスタートダッシュがギリギリの勝負だろうと、踏み外すことは許されない。

しかし当然速度も捨てることはできない。e-typingは初心者も遊ぶゲームである以上、一文一文は短く、どちらかといえば瞬発力が求められる傾向にある。良いスコアを引き出すためには、自分が安定的に持続できる速度よりも少し速いペースで駆け抜けなければならない。それを1トライアルあたり15文。不安定な領域を止まっては走り、止まっては走り、激しい緩急を繰り返しつつ完走を目指していく。

これらの要素が組み合わさった結果、プレイヤーは「1文字目を高速で認識しスタートダッシュを決める」こと、そのまま「短文を全力ダッシュに近い速度で打ち切る」こと、それらを「ミスをほとんどせずにこなす」こと、この3つを1トライアル中ずっと両立させ続けるよう求められる。集中力を切らせば、いつどの箇所でつまずいてもおかしくない。非常にシビアな世界である。

クラウチングスタートから細い足場の上を疾走する動きを15セット続け、足を踏み外したら最初からやり直し、という例えを使えば、e-typingというゲームが我々に与えてくるストレスが少しでも伝わるだろうか。自分はやらないが、台パンでイライラを発散しながらスコア狙いをする人も一定数いる。私はそんな人たちを責めることができない。

繊細な競技だけあって、実際10回やったら8回や9回は失敗に終わる。残りの1回や2回もただ走り抜けられたというだけであり、自分の最終的に狙っているスコアにはなかなか達しない。だからスコアをきちんと狙うならば、たいてい複数日にわたって1日何時間もトライアルを繰り返すことが必要になる。

ただ1回を引き当てるために、同じことを何百セットも繰り返す。やることに変化は起こらない。祈っても目の前のトライアルや次のトライアルで良い結果が出る確率は限りなく低い。そのなかで自分の状態を細かく観察し、経験をもとに調整し、「その時」が来るまでじわじわと量を重ね続ける。それが、競技タイピングという一見カッコいい名詞の内側にあるものだ。

こんな繰り返し作業、正直まともな人間がやることではない。タイピングゲームという圧倒的なプレイ人口を誇るゲームジャンルで「競技タイピング界隈」が狭いコミュニティに留まり続けている最大の理由はここにある。奥深さを伝えるには、あまりにゲームとして広がりがなさすぎるのだ。変な人じゃないと年単位もやれない気がするし、実際やってる人はなんか変な人が多い。

まともでない側の人間であっても、それぞれ人によってキツく感じるものはある。私にとっては当然、ここまでつらつらと文句を垂れてきたe-typingがそれにあたる。自分は普段の練習では得意な長時間種目、あるいは反射のいらない打鍵力種目を中心にしていた。言い換えれば、その他の種目は嗜み程度にしかやってこなかった。しかし先述の通り、e-typingは競技シーンの最も重要な実力指標である。どこかではやらなければいけない。

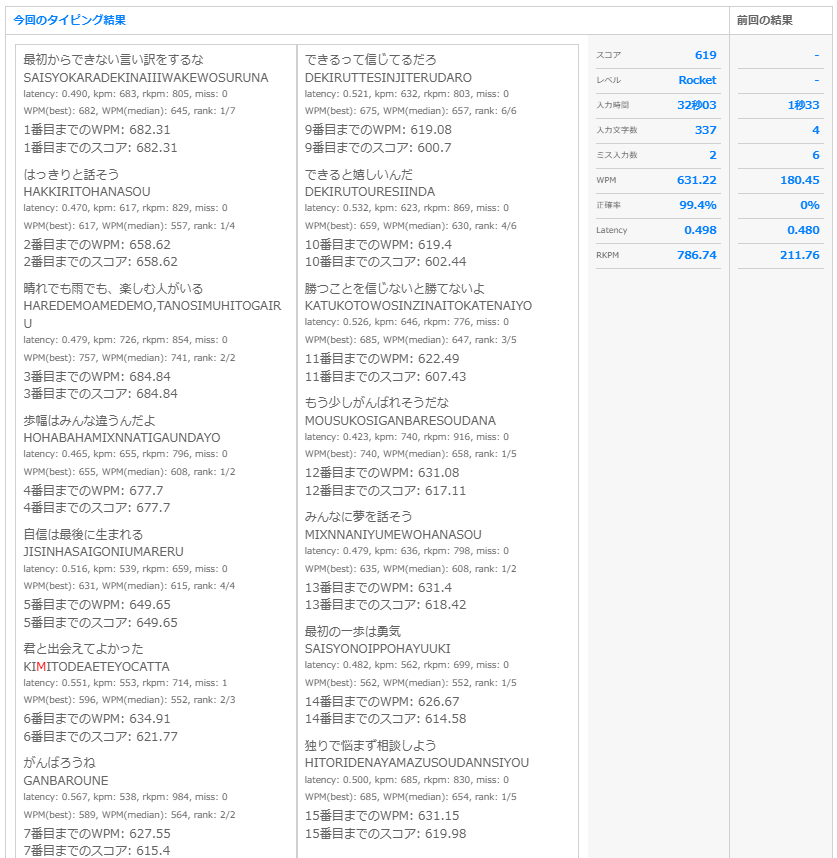

そんなとき、今週は腕試しのお題として「元気の出る言葉」が出題された。ワードが長く(反射神経要素が小さく)、かつ滑らかに打てる箇所が多い、e-typing屈指の当たりワードである。ふたたびこのゲームと向き合いはじめるなら、今が絶好の機会だろう。

というわけで今週は少しだけ本腰を入れ、毎日時間を割いて一週間打ち続けた。本格的にe-typingを打つのは久しぶりだったので、最初は感覚を思い出しながらのプレイになった。ウィンドウはモニターのどこに置いていたか、目線はどこに定めていたか、意識はどこにどんな比率で割いていたか。ひとつずつ見直しながら、最適なものへと近づけていく。

一週間が経過し、最終的に得られた結果は619pt。歴代自己ベストである646ptには及ばず、今一歩の結果となった。

しかし練習の過程で自分のプレイの見直しができたことは、スコア以上に大きな収穫であった。継続的な上達のためには、自分の指の動きの水準を正確に理解することと、自分の課題を見つけ出すこと、このふたつが欠かせない。そしてこれらは、どうしても負荷の高い打鍵を一定量こなさないと見えてこないものである。今回は普段のプレイよりもそういった要素が多く見えた一週間だった。やはりきちんとやらなければダメだなあ……と実感する週でもあった。今後もe-typingは毎週参加し続け、地道なステップアップを目指すつもりだ。

別に楽しくて仕方がないわけではないが、気づけばキーボードに手が伸びてしまう。そしてやらなきゃダメなときは、ぶつくさ文句を言いつつスコア狙いをやる。ぐんぐん伸びる初心者期間が過ぎ去り、中堅プレイヤーとして安定期に入った今だからこそ、改めてそういう淡々とした形で、少しずつ競技タイピングの能力を伸ばしていきたいと思う。